施密特AI预言遭质疑:泡沫论调换汤不换药

在巴黎RAISE峰会上,谷歌前CEO埃里克·施密特关于AI行业不会重蹈互联网泡沫覆辙的言论,引发了科技与金融界的广泛讨论。这位曾带领谷歌度过互联网寒冬的资深从业者,以硬件投资和芯片需求为论据,试图论证AI产业的长期价值。然而华尔街分析师与部分技术专家对此提出尖锐质疑,认为当前的AI狂热与历史泡沫存在惊人的相似性。这场辩论本质上反映了新技术周期中永恒存在的认知分歧:究竟是理性增长还是非理性繁荣?

**硬件繁荣背后的逻辑陷阱**

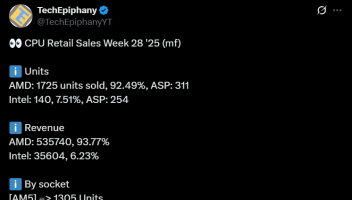

施密特的核心论据建立在硬件市场的实绩之上。英伟达数据中心芯片的持续热销,以及全球AI算力基础设施的扩张,似乎为行业提供了坚实的物质基础。"硬件容量终将被软件填满"的判断,源自其亲历的互联网发展规律。但这种类比存在明显漏洞:互联网泡沫破裂时,全球光纤网络铺设同样如火如荼,1999年北电网络等设备商营收增长率高达58%,最终却未能阻止泡沫破裂。硬件建设本质上是前置投资,其价值实现完全取决于后续应用层的爆发。当前AI芯片采购中,相当部分来自科技巨头为抢占战略高地的非市场化行为,这种"军备竞赛"模式本身就可能扭曲真实需求。

**产能过剩的达摩克利斯之剑**

施密特提及的行业"过度建设"担忧,恰恰是泡沫论的典型征兆。据麦肯锡调研显示,2023年全球AI算力投资中,35%集中于大语言模型训练领域,而商业化落地成熟的计算机视觉领域仅占18%。这种结构性失衡与2000年互联网公司扎堆B2C电商的情景如出一辙。更值得警惕的是,阿波罗全球管理公司数据显示,当前标普500前十企业平均市销率达12倍,远超互联网泡沫时期8倍的峰值。当资本市场将未来十年预期折现到当下估值时,任何技术迭代的延迟都会引发剧烈调整。

**技术信仰与市场理性的永恒博弈**

硅谷技术派坚信强化学习将重塑产业格局的观点,本质上是一种技术决定论。这种信仰曾在区块链、元宇宙等概念上反复上演。历史经验表明,颠覆性技术的成熟需要经历"技术触发-期望膨胀-泡沫破裂-稳步爬升"的完整周期。当前ChatGPT等应用确实展现了AI的潜力,但医疗、金融等关键领域的商业化瓶颈仍未突破。正如2001年亚马逊在泡沫破裂后花费四年才实现稳定盈利,AI企业同样需要穿越必然的估值调整期。

**新旧泡沫的本质差异**

客观来看,当前AI热潮与互联网泡沫存在关键区别:其一,微软、谷歌等主导企业拥有稳定的现金流业务,不同于当年完全依赖融资的初创公司;其二,生成式AI已形成清晰的付费模式,2023年企业级AI软件毛利率普遍超过70%。但这些优势也可能成为双刃剑——巨头们通过垄断算力和人才,正在挤压中小企业的创新空间。Gartner最新报告指出,超过60%的AI初创公司技术架构实际建立在巨头开放平台之上,这种依赖性可能加剧行业系统性风险。

在这场辩论中,双方其实共享着相同的历史镜鉴,却得出了截然不同的结论。或许正如经济学家加尔布雷斯所言:"泡沫最危险的特征,就是总有人能编织出这次不一样的理由。"AI产业确实蕴含变革能量,但只有当潮水退去时,我们才能看清谁是真正的弄潮儿,谁又只是在裸泳。对投资者而言,或许应该记住1995年巴菲特对互联网的评语:"我不投资看不懂的东西"——这份审慎在任何一个技术狂热时代都显得尤为珍贵。

(免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。

任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。 )