云深处再获5亿融资:具身智能风口还是资本泡沫?

近日,国内四足机器人头部企业云深处科技宣布完成近5亿元新一轮融资,由达晨财智、国新基金联合领投,多家知名机构跟投。这是继去年与新加坡能源集团合作后,该公司在资本市场的又一重要动作。在具身智能概念持续升温的背景下,这笔融资既折射出行业的发展潜力,也引发了关于投资理性的讨论。

技术积累构筑护城河

作为浙江大学孵化的高科技企业,云深处在运动控制算法、环境感知等核心技术领域具有先发优势。其X30四足机器人已实现电力隧道自主巡检,配备的双光融合系统能精准识别设备缺陷。创始人朱秋国透露,本轮资金将重点用于四足机器人产线扩建和人形机器人研发,显示出从专用场景向通用场景延伸的战略意图。值得注意的是,其技术路线兼顾了轮足混合设计,这种兼顾效率与适应性的方案,可能成为商业化破局的关键。

应用场景验证商业逻辑

目前云深处在B端市场已建立明确优势。电力巡检场景中,机器狗可替代人工完成管廊检测等高风险作业,与EGP的合作案例验证了方案输出能力。应急救援领域,其产品在复杂地形下的移动性能具有不可替代性。这类刚需场景为企业提供了稳定的现金流,但市场规模天花板明显。这也解释了为何要布局人形机器人——后者在制造、服务等领域的想象空间更大,但技术门槛呈几何级数上升。

资本热捧下的冷思考

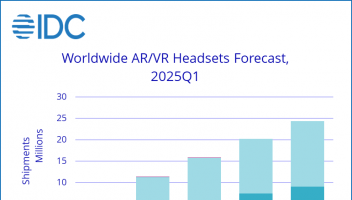

具身智能赛道近年融资额屡创新高。2023年全球机器人领域融资超80亿美元,人形机器人占比显著提升。这种热度既源于AI大模型带来的智能载体需求,也得益于制造业转型升级的迫切性。但需要警惕的是,四足机器人全球市场规模预计2025年仅为20亿美元,当前部分企业的估值已存在透支风险。资本加持虽能加速技术迭代,若脱离实际需求,可能重蹈某些AI赛道"烧钱无产出"的覆辙。

行业面临的双重挑战

从技术维度看,动态环境下的实时决策、长时续航等问题尚未完全突破。波士顿动力经历28年研发仍难盈利的前车之鉴表明,仿生机器人商业化是场马拉松。在市场端,工业客户更看重ROI(投资回报率),目前动辄数十万的售价极大制约了普及速度。云深处计划用扩产降本,但需要平衡研发投入与盈利周期的矛盾。

理性看待发展前景

具身智能确实代表重要技术方向,日本已将其纳入国家战略。我国"十四五"机器人规划也明确要加强仿生技术攻关。但行业需要避免两种极端:既不能因短期困难否定长期价值,也不应夸大现阶段成熟度。云深处本轮融资后,若能实现两个突破——四足机器人成本下降30%以上,人形机器人完成样机验证,则有望确立真正的领跑地位。

结语

这轮融资既是资本对技术路线的投票,也是对企业执行力的考验。在特斯拉Optimus、Figure 01等产品的竞争压力下,中国厂商需要证明自己不仅能做出实验室样品,更能打造出经得起市场检验的产品。未来24个月,随着更多Demo(演示)进入实地测试,行业将进入去伪存真的关键阶段。

(免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。

任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。 )