7月16日专稿(艾斯)中国联通开启eSIM手机业务试商用的消息一出,业内已传了近半年的“国内运营商将支持手机eSIM”风声更加甚嚣尘上。eSIM并非新鲜事物,这也不是eSIM服务在中国市场的初次亮相,但我国运营商在手机端提供eSIM支持,尚属首次。

从时间线来看,2022年苹果在美国发售eSIM-only iPhone 14系列机型,成为改变eSIM技术发展轨迹的一个关键转折。

自那以后,美国市场手机eSIM服务接受率迅速升温,并孕育和激活了一个全新的eSIM商业生态系统。最新消息显示,国际旅行eSIM服务提供商Airalo最近获得了CVC领投的2.2亿美元融资,从而成为这一领域首个独角兽企业。

图:Airalo提供的全球eSIM服务套餐示例。

根据GSMA报告和Statista统计数据,截止2025年7月,全球已有超400家运营商提供eSIM服务。在全球5G网络用户中,eSIM采用率达到了29%。在中国市场,电信运营商早已针对智能手表等可穿戴设备以及物联网设备开启eSIM服务,眼下其支持范围扩大至手机端,所带来的市场影响可能将是复杂且深刻的。

甲之蜜糖,乙之砒霜?

据GSMA Intelligence预测,2025年底全球将有约10亿eSIM智能手机连接。到2030年,这一数字预计将增长至70亿,占智能手机连接总数的四分之三。

那么,谁是推动手机eSIM普及背后的主要力量?

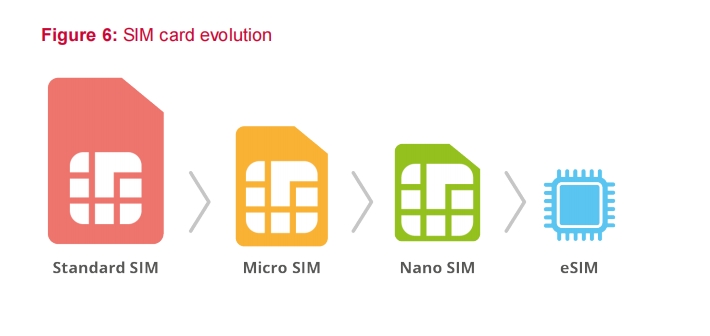

Omdia资深首席分析师杨光与云安全联盟大中华区CTO、联合国世界数字科学院(WDTA)专家王安宇一致认为,手机等智能终端的轻薄化趋势正在倒逼eSIM技术加速渗透消费电子领域。

“手机eSIM首先可能是手机产业的趋势,在手机厂商追求更为轻薄、防尘防水性能更优的设计过程中,eSIM变得愈发重要。”杨光向C114表示,当手机厂商开始提供eSIM手机,尤其是eSIM-only的手机之后,电信运营商就不得不考虑自己的技术和经营策略,以便服务使用eSIM手机的消费者。

王安宇也指出,手机eSIM符合手机制造商的利益——简化手机硬件设计、提供超薄手机、增强防水性能,是促成eSIM利用的关键刺激因素。

当然,eSIM利好的不止是手机制造商。对于消费者来说,使用eSIM手机之后,无需再前往运营商营业厅更换实体SIM卡,便可轻松实现不同运营商之间的迁移转换。

图:中国联通eSIM手机业务办理界面。

尤其在跨境旅游/商旅场景中,eSIM一方面可以免除购买不同地区实体SIM卡的麻烦,另一方面由于eSIM服务提供商竞争激烈,用户可以享受相对更丰富、更实惠的全球网络服务。统计数据显示,2023年全球旅行eSIM市场销售额达3.26亿美元,预计2030年达7.34亿美元,年复合增长率为12.36%。

但显而易见,消费者更方便转网的同时,也给运营商的市场经营增添了不确定性,并弱化了运营商与消费者之间的联系纽带。

因此,在全球eSIM技术标准化主要推动者GSMA已制定相关技术标准多年后,物联网一直是eSIM最大的覆盖市场。“全球大部分运营商都对手机eSIM采取了较为谨慎的态度,”杨光分析称,目前eSIM-only的手机品类仍然较少,在消费者中的认知度较低,所以综合看来手机eSIM尚未对运营商的市场经营和竞争策略产生明显的影响。

C114注意到,除苹果外,包括华为、小米、Oppo、vivo等多家国内手机厂商近年来也纷纷在高端机型上支持eSIM,从而满足全球市场消费者的需求。

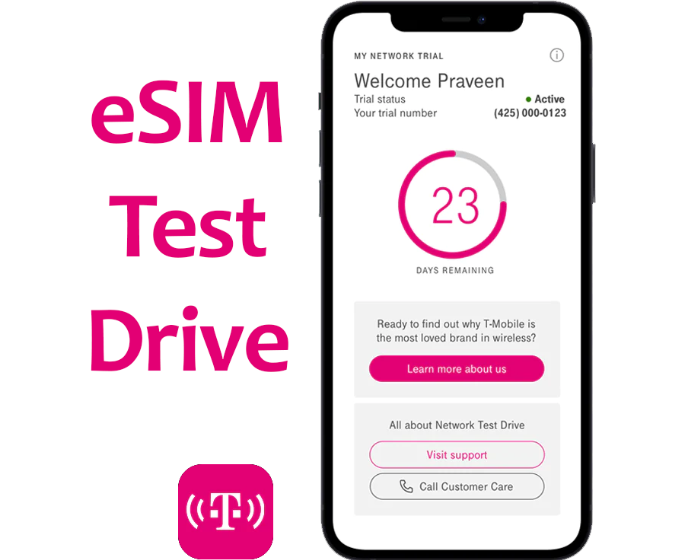

眼下,美国市场在手机eSIM发展上节奏迅猛。一方面,美国是苹果拥有更强话语权的大本营,只要该公司一直面向其本土市场推出eSIM-only iPhone机型,那么美国运营商就不得不迎合这样的产品与技术趋势;另一方面,以T-Mobile为代表的美国运营商,也在积极尝试利用手机eSIM作为一种更高效、更便捷的获客手段。

据悉,自苹果推出eSIM-only iPhone之后,T-Mobile率先推出了先试后买的模式,之后其它美国主要运营商也纷纷跟进,即允许其它运营商的客户通过eSIM激活本运营商的服务,并享受一段时间的免费试用服务,若服务体验良好,则可利用eSIM无缝转换为正式的付费客户。在T-Mobile和Starlink合作推出卫星直连手机业务之后,T-Mobile也在利用eSIM激活的模式,吸引其它运营商的用户使用该卫星直连业务,从而扩大用户基数。此外,欧洲、中东市场也有运营商利用手机eSIM推出全数字化的服务品牌,拓展细分市场客户。

中国已构建eSIM完整产业链

从政策层面来看,2021年,工信部发布的《“十四五”信息通信行业发展规划》,提到“推动人工智能、大数据、区块链、边缘计算、嵌入式SIM 卡(eSIM)、先进计算和量子计算等新兴技术应用,深化新技术新业务在垂直行业和领域的拓展”,这为我国发展eSIM技术奠定基础。

自2020年起,经工信部批复,三家基础电信运营商先后在全国开通可穿戴设备、物联网设备的eSIM技术应用服务;2023年10月,工信部再次批复中国联通扩大eSIM设备类别申请,开通笔记本电脑和平板电脑的eSIM技术应用服务,推动eSIM技术的更广泛应用。

中国信通院最新《eSIM产业热点问题研究报告》写到,在全球eSIM产业链中,美国和欧洲企业凭借芯片制造、安全认证、产品设计等优势,占据重要市场份额。但同时,随着 eSIM技术在我国推广应用,我国eSIM产业链各环节形成完整产业布局,涵盖芯片设计制造、模组研发、平台服务、终端设备和基础电信运营商等主要领域。

在芯片设计制造环节,紫光同芯、华大微电子等国内企业具备较强技术实力,产品广泛应用于全球消费电子和物联网设备。模组研发环节,武汉天喻等国内企业推出符合国际规范的eSIM模组及连接管理平台,为eSIM设备提供全生命周期管理。平台服务环节,东信和平、北京华弘等企业的eSIM物联网管理平台为全球多家运营商和设备制造商提供服务。终端设备环节,华为、小米、荣耀、OPPO、vivo等国内企业推出多款支持eSIM的智能设备,在全球广泛使用。基础电信运营商环节,中国联通、中国移动、中国电信均开通了eSIM业务,不断探索和推动eSIM技术创新与应用。

图:2025MWC上海期间,中国联通发起“AI+5G+eSIM产业合作行动”。

因此,从产业完备度而言,国内发展手机eSIM并不存在太大的技术挑战。更大的隐忧恐怕在于eSIM对安全性与监管难度的全新挑战。

在安全性方面,有相关报告指出,相比于传统SIM卡,eSIM面临的安全风险范围更大——eSIM更易遭受克隆、身份篡改、逻辑攻击、物理攻击等攻击,从而使攻击者可以利用获取的数据非法复制卡片。

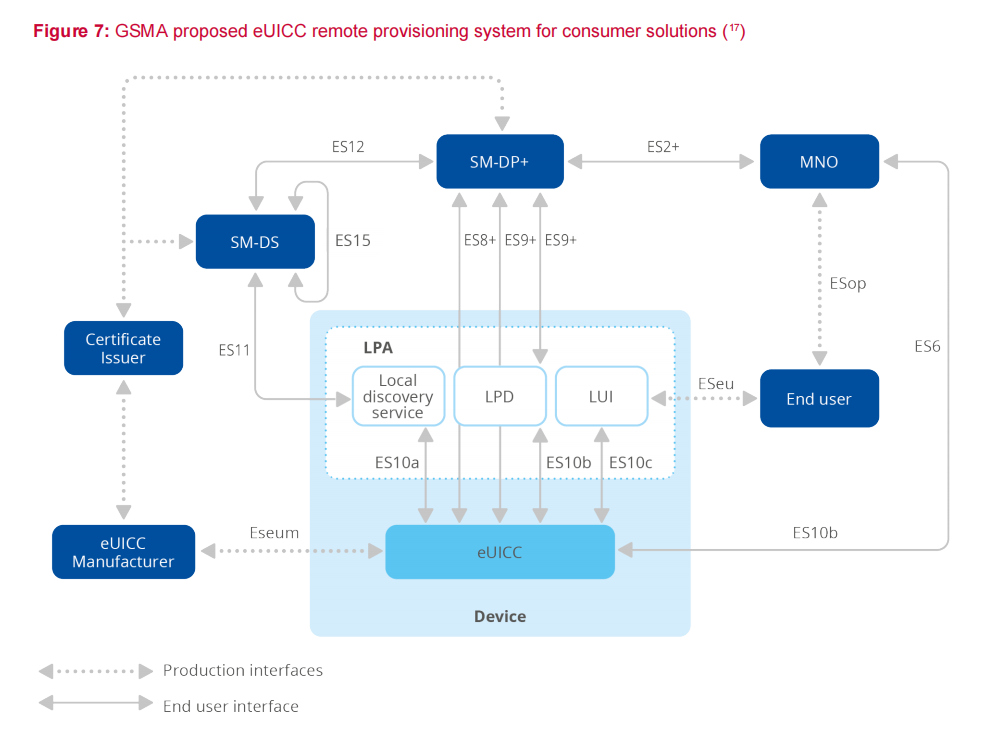

不过,王安宇向C114表示,一定程度上,eSIM安全性更好,且对于普通手机用户而言,避免了“拔卡插到其他手机”的身份仿冒攻击。同时,从物理安全维度,基于安全芯片(Secure Element)或可信执行环境(TEE)手机的安全存储,其安全性不弱于SIM芯片,可以有效抵御“克隆”攻击。从技术实现上来看,eSIM配置文件的创建、激活、更新、禁用、删除等流程,确实引入了额外的攻击面,因此需要针对性的进行安全设计。他强调,这个安全流程需满足“默认安全”和“设计安全”原则,仅需要用户的少量参与,或者不需要用户参与。

在监管挑战方面,尽管跨境使用场景中eSIM技术发展潜力巨大,但通过eSIM技术在我国境内远程激活境外运营商的SIM卡,不仅涉嫌境外运营商在我国境内无证经营电信业务,又使这些用户卡脱离国内电话实名制管理体系,同样会加剧国内电信诈骗形势的复杂性。

杨光对此表示,“在我国,监管机构还需要重点考虑eSIM的可管可控问题,尤其需要适应我国对手机实名认证的要求以及对电诈等犯罪行为的打击需求。”但他认为,近年来,国内运营商以及SIM卡厂商已经配合监管机构做了很多工作,相信未来如果手机eSIM上市,在可管可控问题上应该会做好充分准备。

既来之,则安之

实际上,在笔者看来,国内电信运营商无需对手机eSIM所带来的冲击与不确定性太过担忧。因为从技术发展必然性的角度来说,这一新型服务形态所蕴含的机遇大于挑战。

首先,身处我国这样一个超高“数字化”渗透率的社会,各种APP与手机号的默认绑定,使得用户对于更换手机号这件事本身会相当谨慎,因此eSIM虽提高了转网的便捷性,但出于“解绑与重新绑定所带来麻烦”的考虑,用户因eSIM而出现大规模转网的可能性不大。对于部分有需求的用户来说,手机eSIM的便利性更有可能在于支持一机多号。同时,可以肯定的是,eSIM的推广一定会对运营商的网络与服务质量提出更高的要求。

研究公司CCS Insight提出的一种最极端情况是,eSIM可能会鼓励终端设备制造商自己成为移动虚拟网络运营商(MVNO)——这样一来,电信运营商将面对更大的竞争压力,因为消费者将能够从同一家公司购买终端设备和网络服务套餐,电信运营商与用户之间的纽带将因此被切断,电信业的格局也将彻底改变。

不过,王安宇分析道,自GSMA 2016年发布eSIM标准以来,迄今并未看到主流手机厂商申请运营商牌照提供MVNO服务的探索。目前的eSIM标准和手机技术实现也是相对解耦的。因此,手机厂商在基于eSIM的市场竞争环境中,并不具备明显的先发竞争优势或者排他性的技术门槛,短时间内看不到必要性和商业价值。

与此同时,韩国SK电讯近期因USIM安全危机导致用户持续流失,这一事件再次向全球电信运营商敲响了守好网络安全底线的警钟。无疑,这一教训同样适用于未来可能出现的手机eSIM大规模普及场景。

图:SK电讯网络安全事件发生后,大量用户前往运营商门店进行USIM卡更换。

图片

免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。